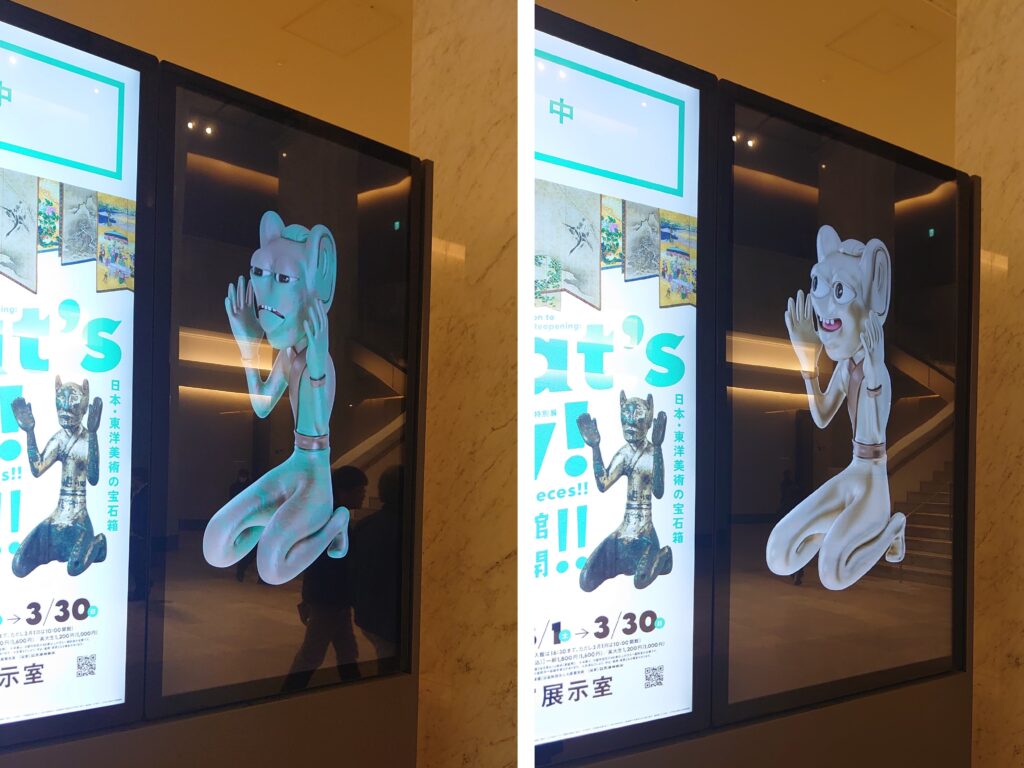

大阪市立美術館の特別展です。

リニューアルオープン記念の展覧会です。

概要

| 展覧会 | 期間 |

|---|---|

| [特別展] What’s New! 大阪市立美術館 名品珍品大公開!! | 2025/03/01 ~ 2025/03/30 前期:03/01~03/16 後期:03/18~03/30 |

リニューアル後の展覧会と言うことで、大阪市立美術館の名品が勢揃いです。

2年半振りとのことで、久し振りの来館です。

入口は正面ではなく、新しくできた両側のエントランスから入ります。

入ると窓口があり、エスカレーターで中央ホールに入れます。

裏にあるテラスからは慶沢園を一望できます。

以前はシャンデリアが吊り下げられていましたが、リニューアル後は無くなっています。

耐震に問題があったそうです。

昭和52〜3年代に付けられたので、建設当初に戻ったとも言えます。

- 第1会場

近世の風俗画

金工品にみる表情

知られざる考古コレクション

仏教絵画と経典 - 第2会場

中国の仏像

中国の仏像のお顔

祝杯!華やかな酒器たち

竣工記念の石刻 - 第3会場

中国書画

おもてなしのうつわ

近世の動物画 - 第4会場

住友コレクション

富本憲吉と人間国宝 暮らしを彩る近現代のうつわ

大阪の洋画

広報大使就任記念

期間中に所蔵品の一つが国宝に指定されました。

・物語下絵料紙 金光明経 巻第二

3/25~3/30の期間に追加で特別公開されたようです。

残念ながら今回は見れませんでしたが、いずれ機会があるでしょう。

感想(第1会場)

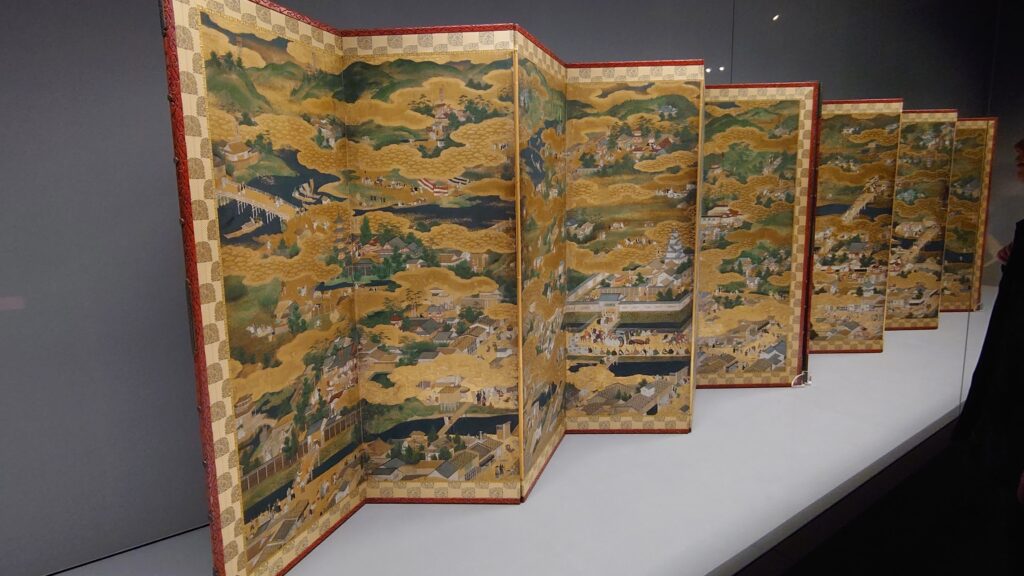

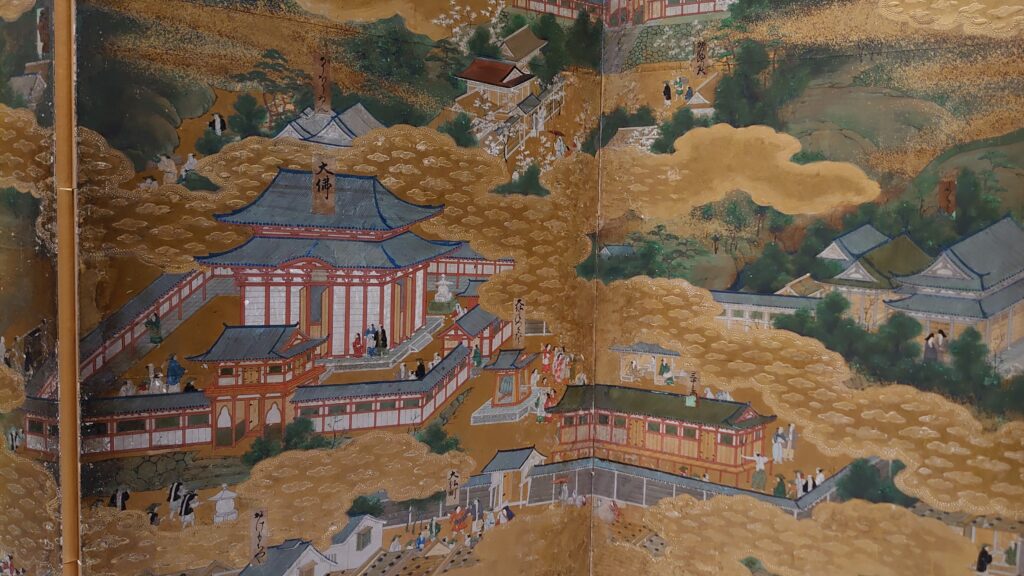

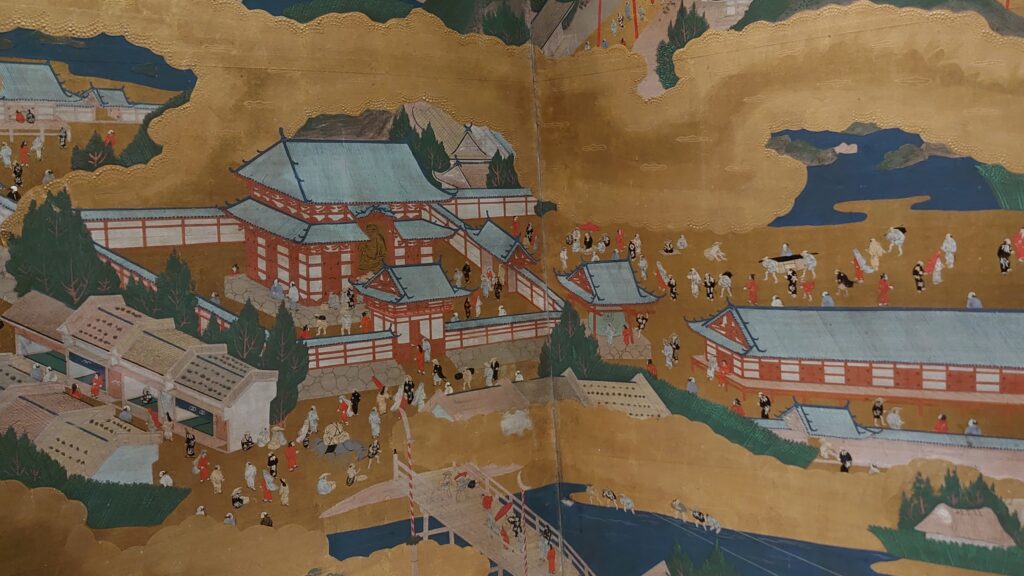

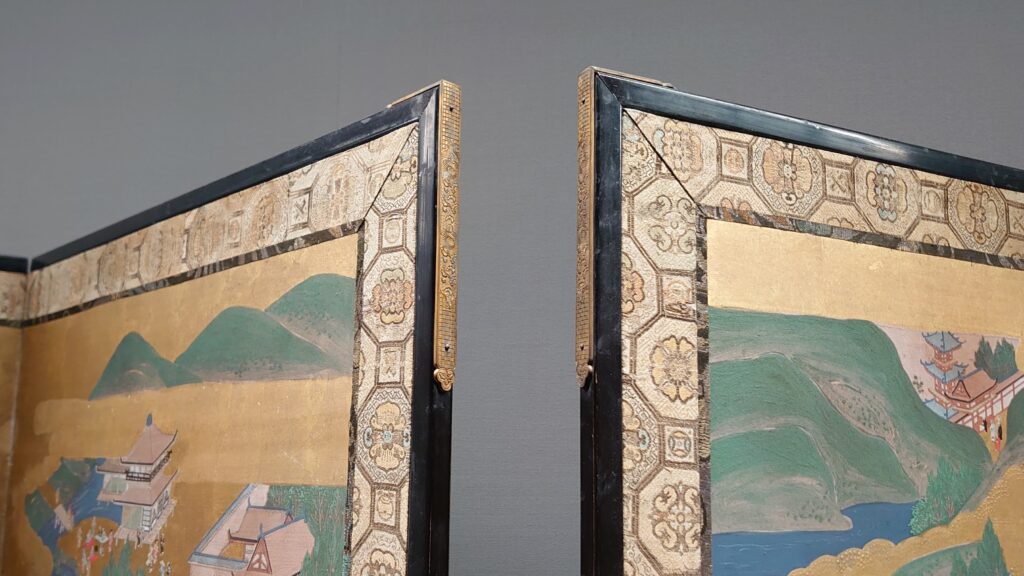

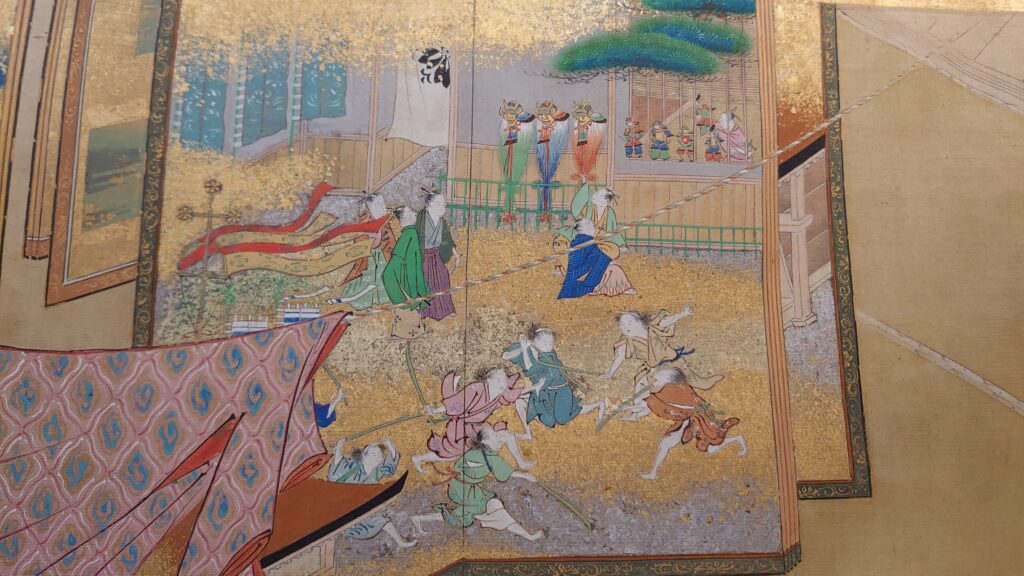

橘守国|洛中洛外図屏風

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ー | 洛中洛外図屏風 | 17世紀 | ー |

| 2 | 橘守国 | 洛中洛外図屏風 | 18世紀 | ー |

①は大仏が描かれていませんが、②には大仏が描かれています。(省略しているかもれませんが)

大仏の歴史を見ると17世紀のうち~1612年、1662~67年は大仏が無かったからこの頃かもしれません。

①の方が堆朱のような椽が使われていて、高価そうには見えます。

・方広寺(大仏)の歴史

| 年 | 概要 |

|---|---|

| 1595 | 豊臣秀吉により創建 |

| 1596 | 地震により損壊 |

| 1612 | 2代目 再建 |

| 1662 | 2代目 地震により損壊? |

| 1667 | 3代目 再建 |

| 1798 | 3代目 焼失 |

| 1843 | 4代目 再建 |

| 1973 | 4代目 焼失 |

里芳|美人図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 6 | 里芳 | 美人図 | 18世紀 | ー |

「里芳」は検索しても情報が見つかりません。

画風からすると懐月堂派に関係がありそうです。

礒田湖龍斎|秋野美人図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 8 | 礒田湖龍斎 | 秋野美人図 | 18世紀 | ー |

大河ドラマ「べらぼう」で鉄拳さんが素顔で演じていることで話題になった礒田湖龍斎です。

風でも吹いたか、急ぎ足なのか、躍動感があります。

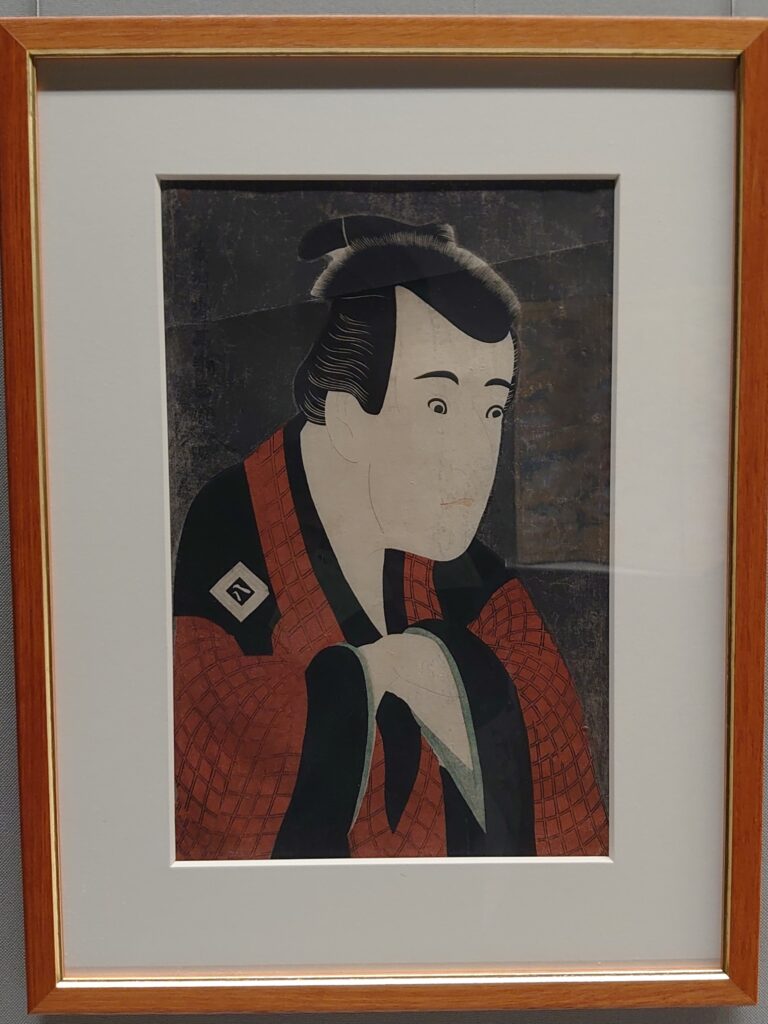

東洲斎写楽|三代目市川八百蔵の田辺文蔵

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 11 | 東洲斎写楽 | 三代目市川八百蔵の田辺文蔵 | 1794 | ー |

写楽です。

大河ドラマ「べらぼう」でも登場しそうなので楽しみです。

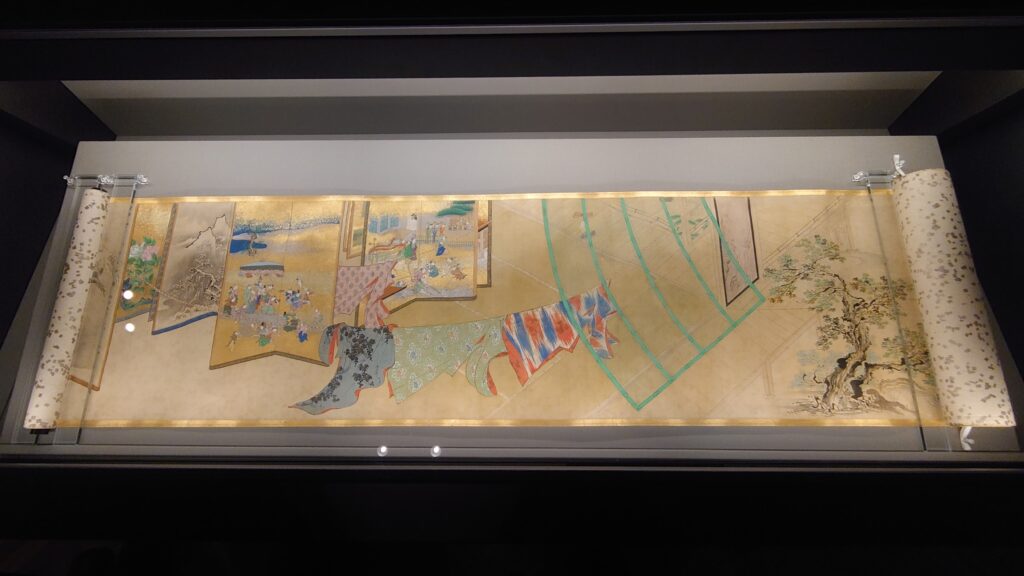

勝部如春斎|小袖屏風虫干図巻

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 13 | 勝部如春斎 | 小袖屏風虫干図巻 | 18世紀 | ー |

虫干ししている屏風の中も綺麗に描かれています。

金の状態も良い感じです。

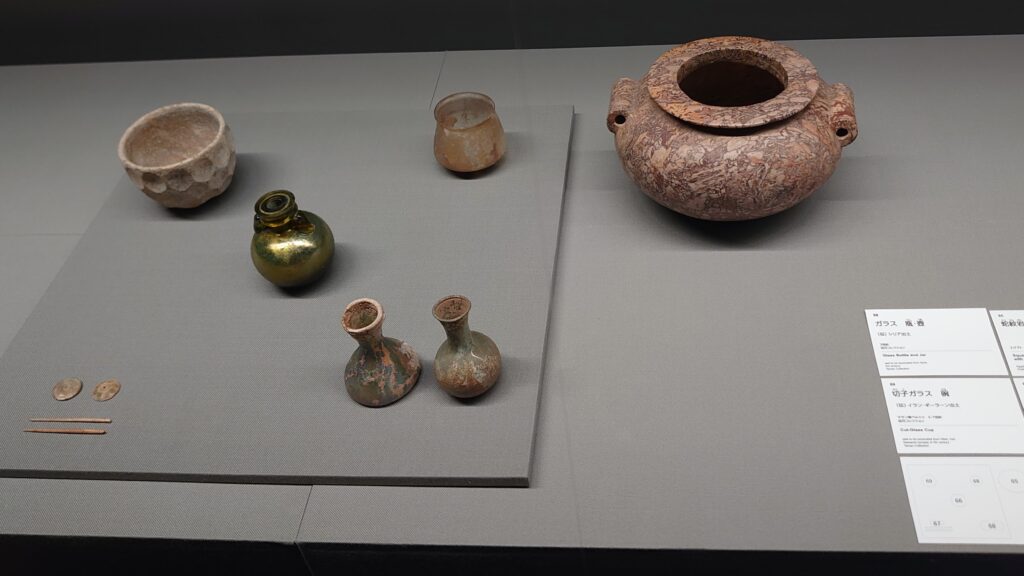

ガラス、壺、など

| No | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 65 | 蛇紋岩 双耳壷 | 前4000-前3000年 | エジプト・先王朝時代 |

| 66 | ガラス 把手付壺 | 前1世紀 | ローマ時代 |

| 67 | 骨製 ボタン・ピン | 前1-後1世紀 | ローマ時代/小アジア海岸出土 |

| 68 | ガラス 瓶・壺 | 3世紀 | (伝)シリア出土 |

| 69 | 切子ガラス 碗 | 6-7世紀 | ササン朝ペルシャ/(伝)イラン・ギーラーン出土 |

切子ガラスは正倉院やシルクロード関連では定番のデザインで、去年の「大シルクロード展」でも類似品がありました。

感想(第2会場)

蓑亀蒔絵杯

| No | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 122 | 蓑亀蒔絵杯 | 17-19世紀 | ー |

綺麗な蒔絵が施された貝です。

貝の表面も綺麗に塗られています。

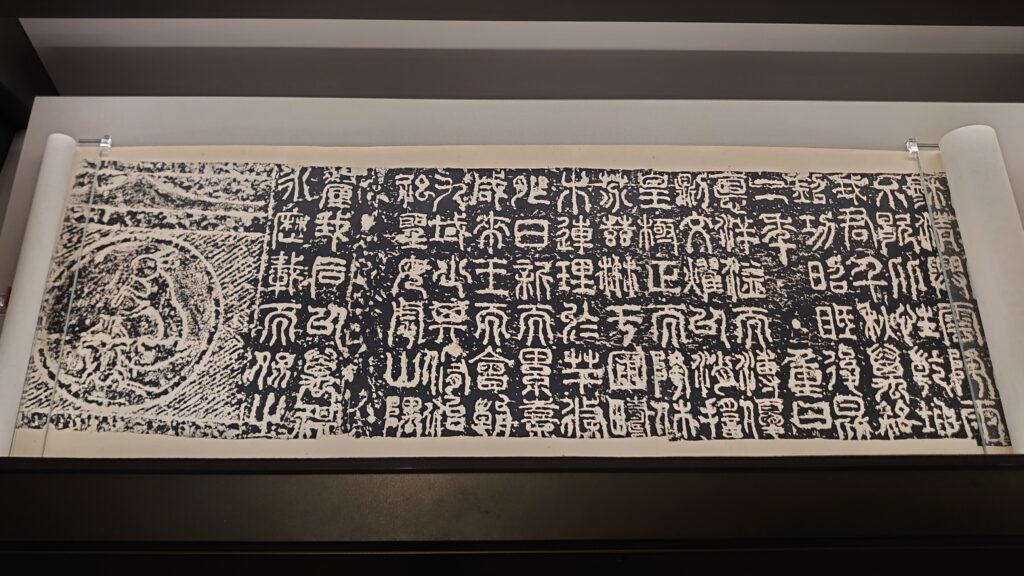

嵩山開母廟石闕銘

| No | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 140 | 嵩山開母廟石闕銘 | 123 | 中国・後漢時代 |

左側にある図は月で兎が薬をついているという神話の図で、漢代(前200~後200)にはよく描かれました。

蛙と一緒に描かれることが多いようですが、この拓本だとよくわかりません。

京都国立博物館では月と蛙が描かれている鏡がありました。

感想(第3会場)

謝時臣|巫峡雲濤図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 176 | 謝時臣 | 巫峡雲濤図 | 19世紀 | 中国・清時代 |

画像ではわかりませんが、絵の部分だけで約3.5mあって、迫力があります。

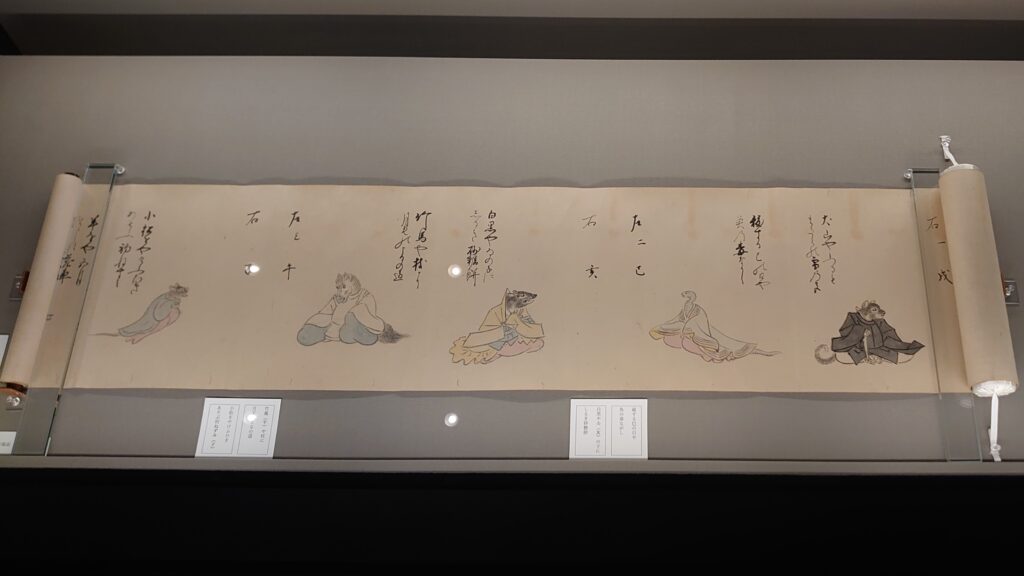

雛屋立圃|十二類歌合

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 209 | 雛屋立圃 (野々口立圃) | 十二類歌合 | 17世紀 | 前期のみ |

十二支とその動物を取り入れた句を添えた巻物です。

やはり、巳は女性なのですね。

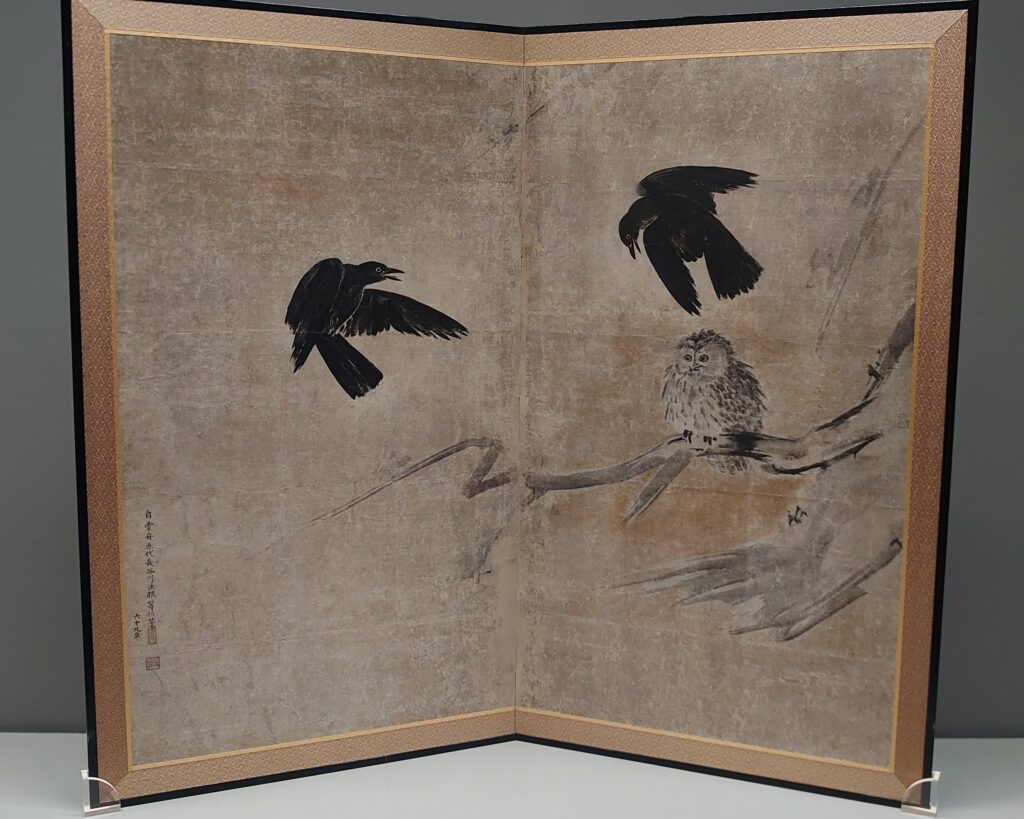

長谷川等伯|烏梟図屏風

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 202 | 長谷川等伯 | 烏梟図屏風 | 1607 | ー |

樹木の勢いのある筆遣いは等伯らしい感じがします。

両面に黒い烏を配置している構図も面白いです。

烏は梟を見てますが、梟は正面を見ています。

等伯は秀吉に重用されていましたが、時代的には関ケ原後の徳川家康の力が強くなっている頃です。

梟を天下という枝に居座ろうとする家康、烏を秀頼と淀殿に見立てても面白いかもしれません。

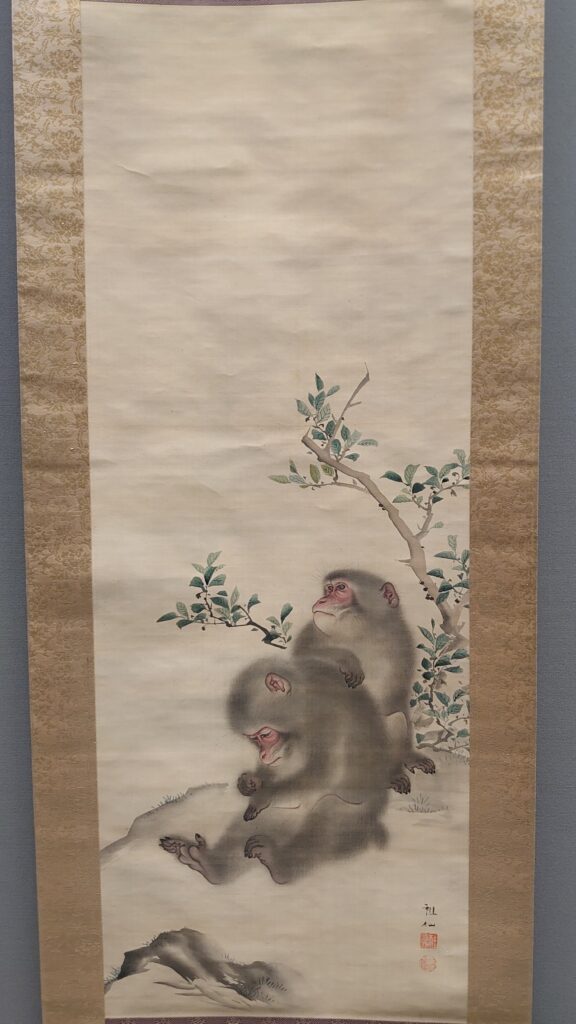

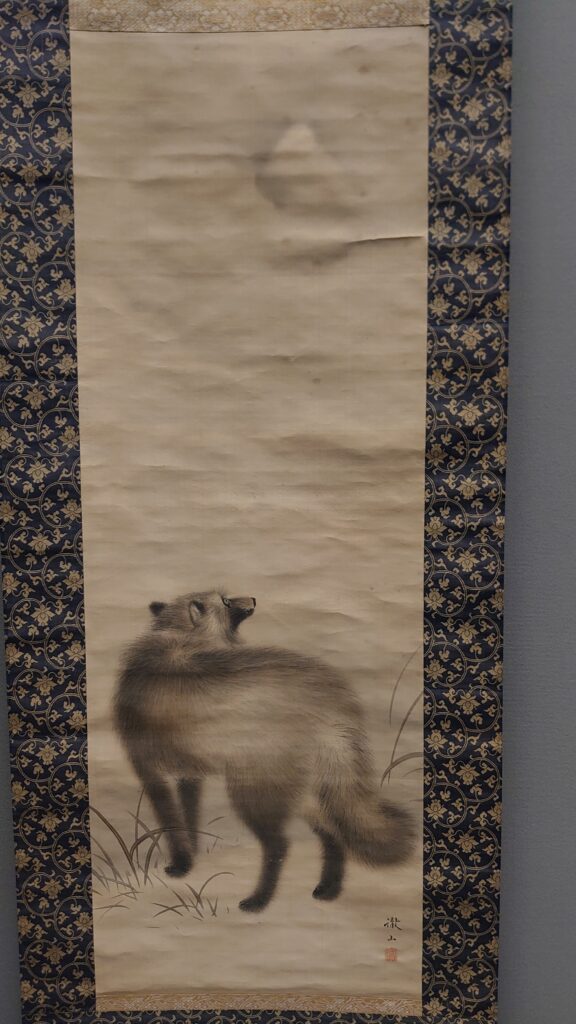

森派|竹犬図杉戸絵/猿図/寒月狸図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 203 | 森寛斎 | 竹犬図杉戸絵 | 19世紀 | ー |

| 204 | 森狙仙 | 猿図 | 1805 | ー |

| 205 | 森徹山 | 寒月狸図 | 19世紀 | ー |

・森派

森狙仙を祖とする絵師一派。

| 代目 | 名 | 生年~没年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1 | 森狙仙 | 1747-1821 | 兄の森陽信、森周峰も森派の絵師 |

| 2 | 森徹山 | 1775-1841 | 森周峰の子で森狙仙の養子 応挙の弟子で、応挙十哲に数えらえる |

| 3 | 森一鳳 | 1798-1872 | ー |

| 4 | 森寛斎 | 1814-1894 | 「明治の応挙」と言われた |

<竹犬図杉戸絵>

竹林の中で二匹の仔犬が戯れています。

可愛くはないタイプの目でした。

<猿図>

リアルな顔の描写と、柔らかい毛並みは流石ですね。

<寒月狸図>

野生的な狸です。

毛並みも少し硬そうなのが合ってます。

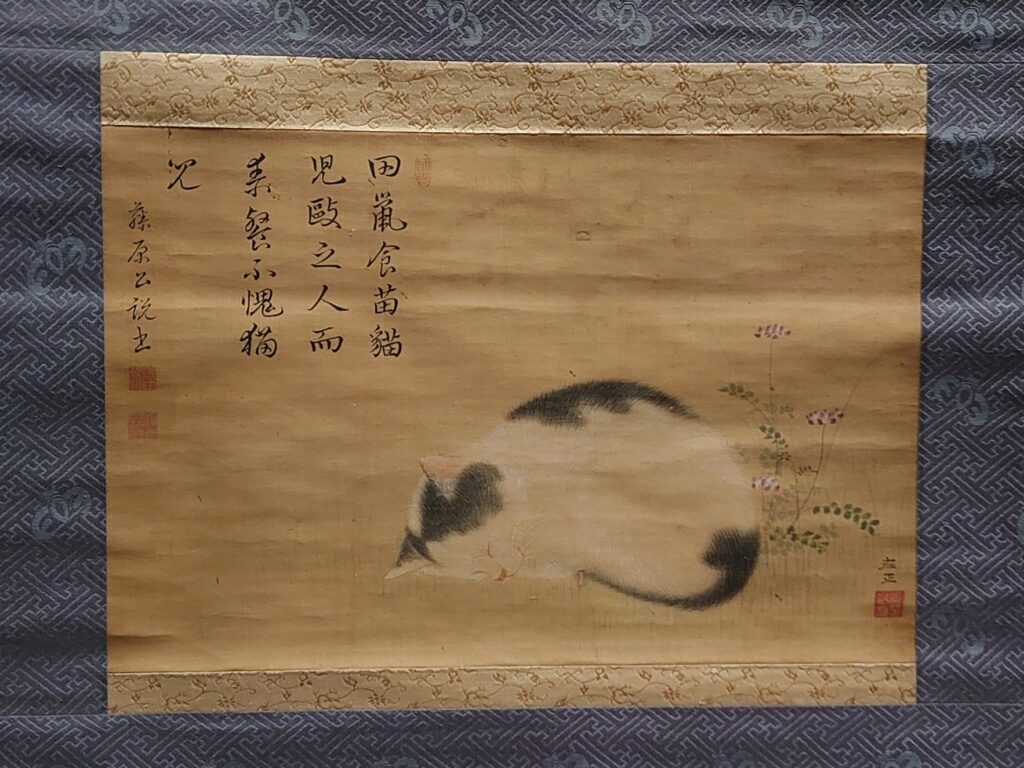

原在正|猫図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 206 | 原在正 | 猫図 | 18-19世紀 | ー |

日光東照宮の眠り猫を思い出した。

岸駒|牡丹孔雀図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 207 | 岸駒 | 牡丹孔雀図 | 1785 | ー |

円山応挙(1733-1795)の影響がありそうな見事な孔雀です。

森川曽文|蝦蟇仙人図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 208 | 森川曽文 | 蝦蟇仙人図 | 19世紀 | ー |

仙人の不気味さが曽我蕭白(1730-1781)みたいです。

森川曽文(1847-1902)とは時代が違うので直接関わっていはいませんが、影響はありそうです。

二人とも京都の絵師ですし。

感想(第4会場)

福田平八郎|山桜

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 211 | 福田平八郎 | 山桜 | 1943 | 写真利用制限 |

桜なのに花は無く、木の幹に焦点を当てた珍しい構図です。

榊原紫峰|朝霧

| 撮影禁止No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 217 | 榊原紫峰 | 朝霧 | 1944 | 写真利用制限 |

霧がかかった野原に鹿が三頭くつろいでいます。

聞いたことある名前と思ったら、京セラ美術館で見てました。

印象的な獅子の絵でした。

荒川豊蔵|志野茶碗

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 232 233 234 | 荒川豊蔵 | 志野茶碗 銘雪峰 志野茶碗 桔梗茶碗 | 1982 20世紀 20世紀 | 写真利用制限 |

荒川豊蔵は志野焼を復興した第一人者です。

去年、志野焼の特別展を見ていたので、荒川の作品が見れたのは嬉しいです。

青銅鍍金銀 羽人

| No | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 265 | 青銅鍍金銀 羽人 | 1-2世紀 | 中国・漢時代 |

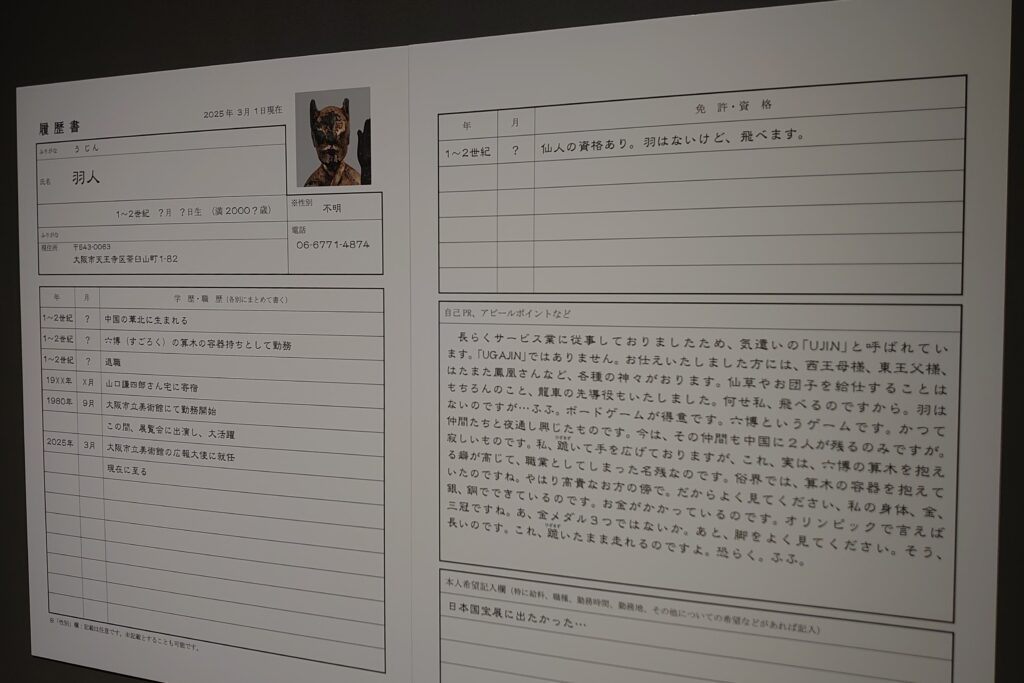

大阪市立美術館の新キャラクターとして就任したそうです。

六博という双六のようなゲームで使われる算木の容器に付けられていたそうです。

↓こういうイメージかな?

履歴書も出てました。

CGでアニメーションにもなっていました。

海外アニメっぽいと思っていたけど、ロード・オブ・ザ・リングのゴラムだと気付きました。

もう一人加えてお笑いコンビにしたら面白そうです。

以上

コメント