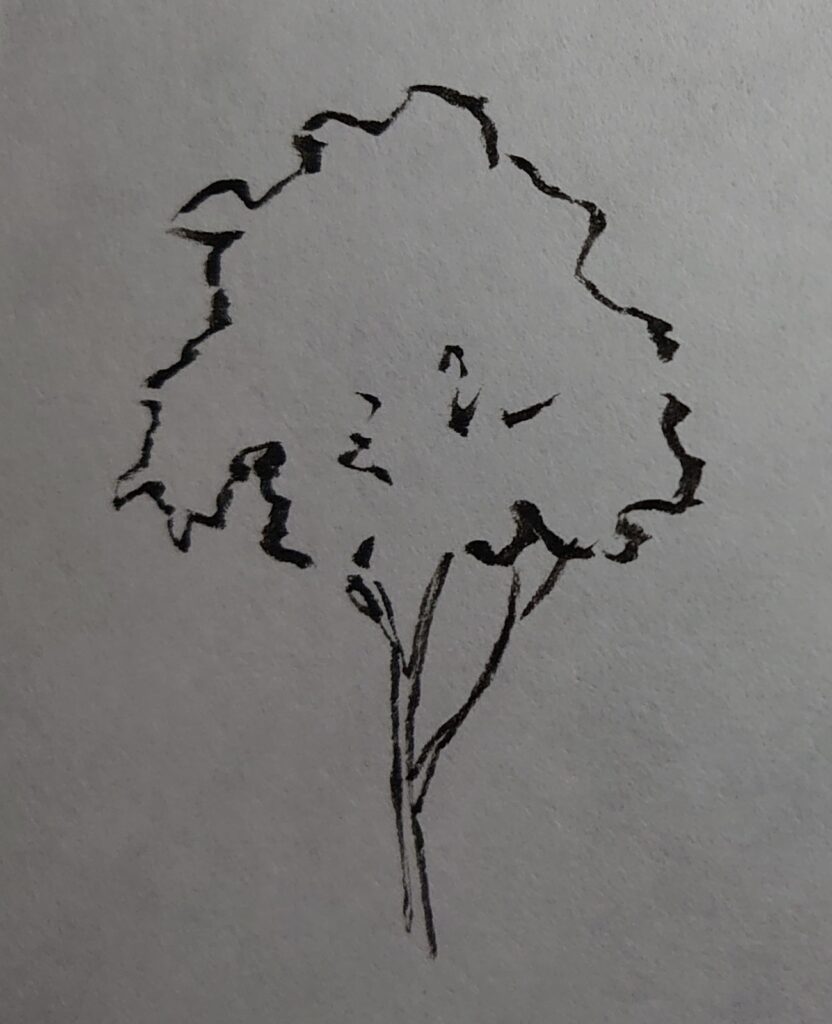

筆ペンを使ったスケッチのやり方です。

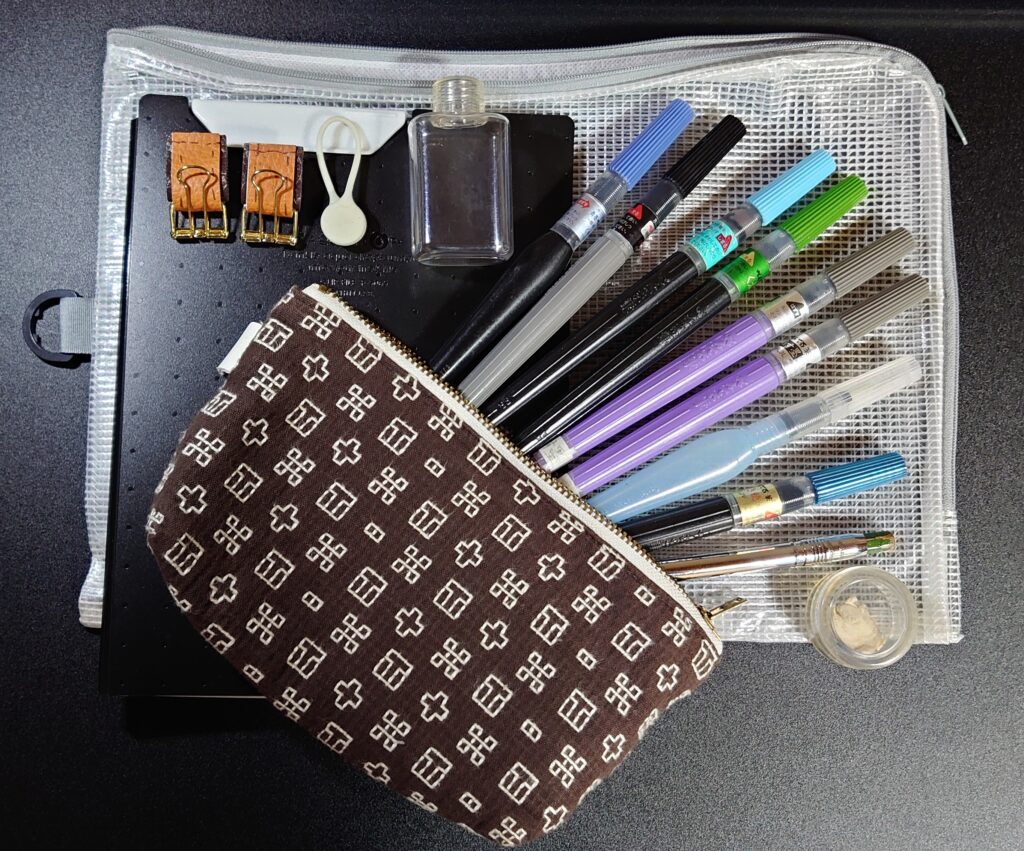

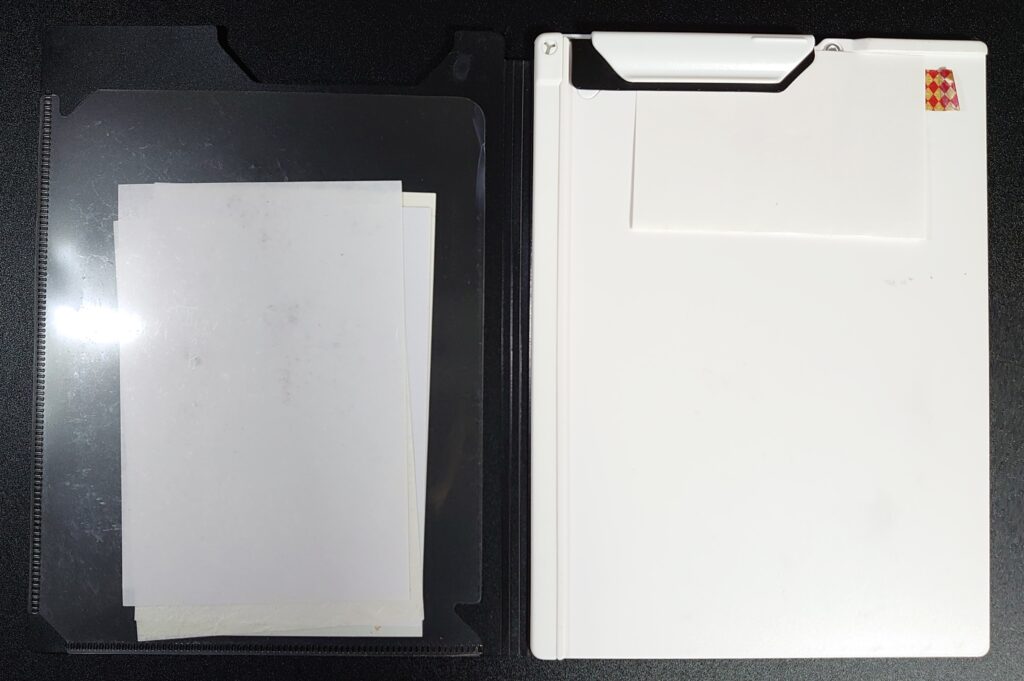

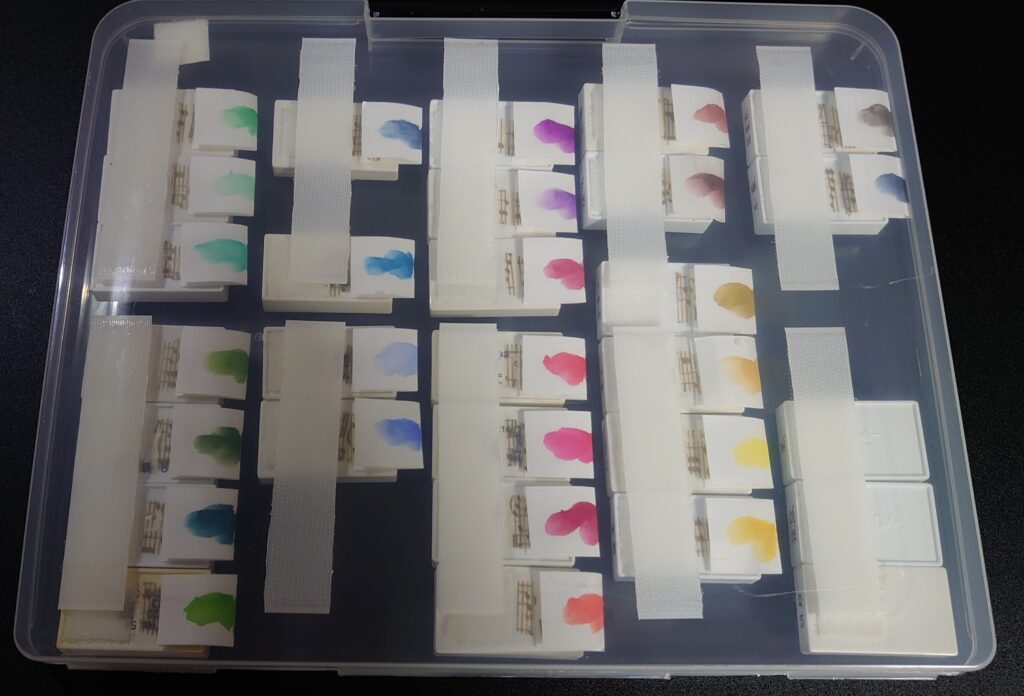

基本的には筆箱と和紙を挟んだバインダーをクリアケースに入れて出かけます。

色を塗る場合は家に帰ってから塗ります。

道具

やり方

スケッチのやり方は下記の2パターンです。

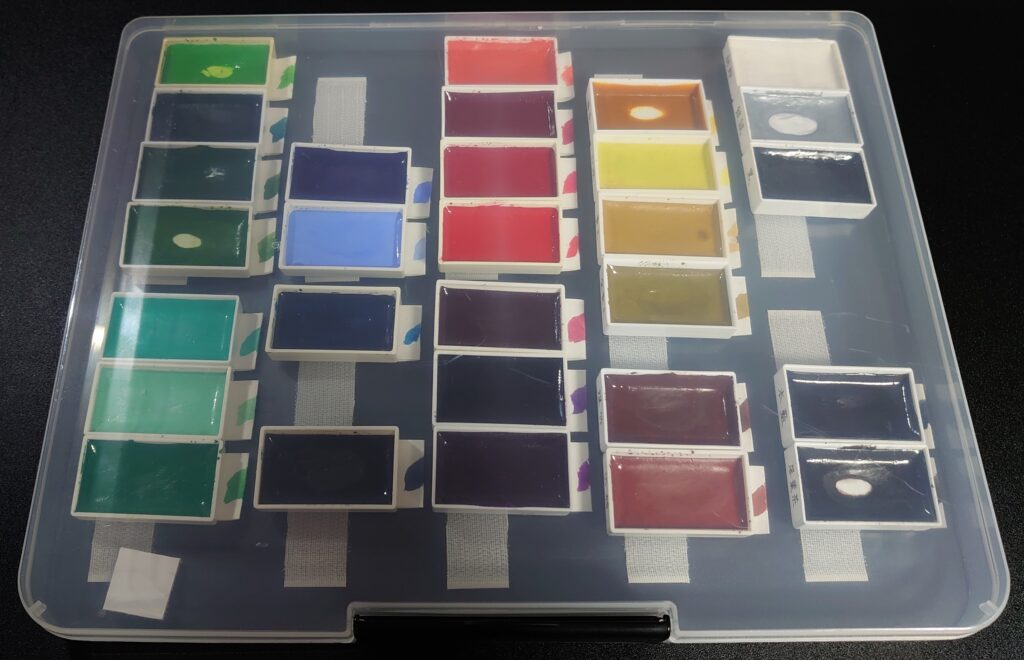

- 筆ペン(顔料)と顔彩で彩色

※顔料:水に溶けない - 筆ペン(染料)と水筆で水墨画風

※染料:水に溶ける

後から色を塗る場合は顔料タイプを使わないと、滲んで取り返しがつかないことになります。

持ち帰ってから塗る場合は大丈夫ですが、家で描く場合は乾くまで待たないといけません。

顔料と言えども、乾き切るうちに上から塗ると当然ながら滲みます。

筆ペン(顔料)と顔彩で彩色

外での作業

濃墨の筆ペン(顔料)で描きます。

ミスった場合は気にせず描き切るか、最初からやり直しになります。

基本的に下書きはしませんが、綺麗に描きたい場合は

鉛筆で下書きしてから筆ペンで清書することもあります。

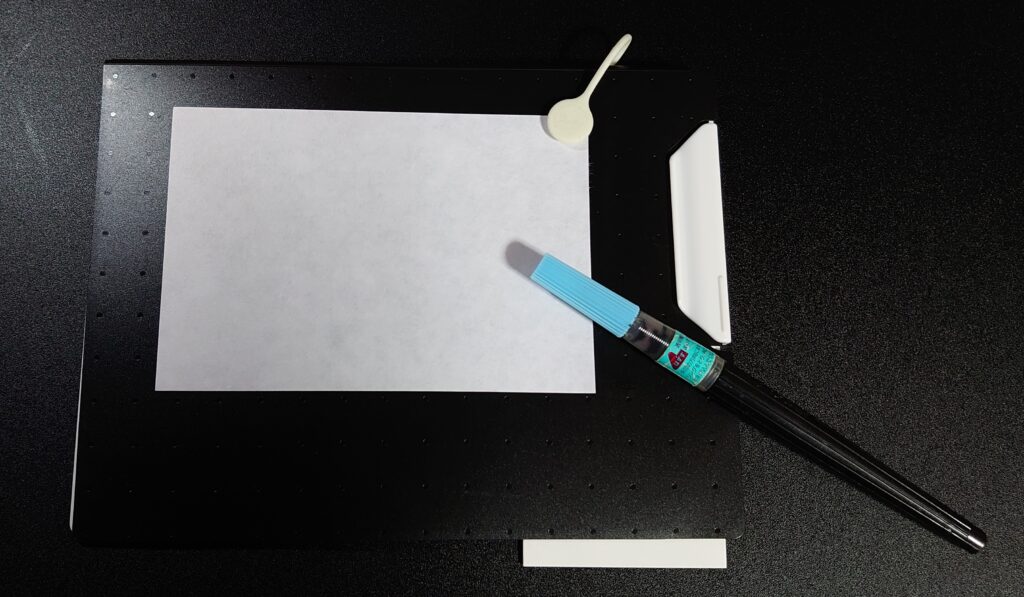

実際に描く時のバインダーは↓こんな感じです。

右下に紙を出してるのは筆先の状態の確認用です。

乾燥していたりインクが出過ぎたりするので、少し描いてみて確認します。

家での作業

顔彩で色を塗ります。

不足があれば色を塗る前に描き足す場合もあります。

顔彩を混ぜる場合は3色位を目安にしています。

混ぜ過ぎると汚くなりやすいです。扱いが難しい。

ミスした場合は気にせず描き切るか、どうしようもない時は諦めます。

あまりに酷い時は割り切って諦めましょう。

できるだけ完成は目指すべきですが、続けて酷くなる一方であれば良い成果は得られません。

時間があれば描き直しますが、時間が無ければ潔く諦めて次に活かすのもありだと思います。

筆ペン(染料)と水筆で水墨画風

外での作業

筆ペン(染料)で描きます。

うす墨を中心に使いますが、市販のうす墨は濃い目なのでさらに薄めた改造版も使用します。

筆ペンを分解して墨を抜いて水を足すことで濃度を調整できます。

下の方が改造版ですが見た目は一緒なので、テープを貼って区別しています。

そういうわけで、うす墨、改造うす墨、濃墨、水筆を使い分けてぼかしながら描きます。

上の例で言うと、線はうす墨で描き、塗り潰し部はうす墨を改造うす墨でぼかしてます。

濃墨の方は濃くしたい時に使います。

コントラストが出てよりメリハリがつきます。

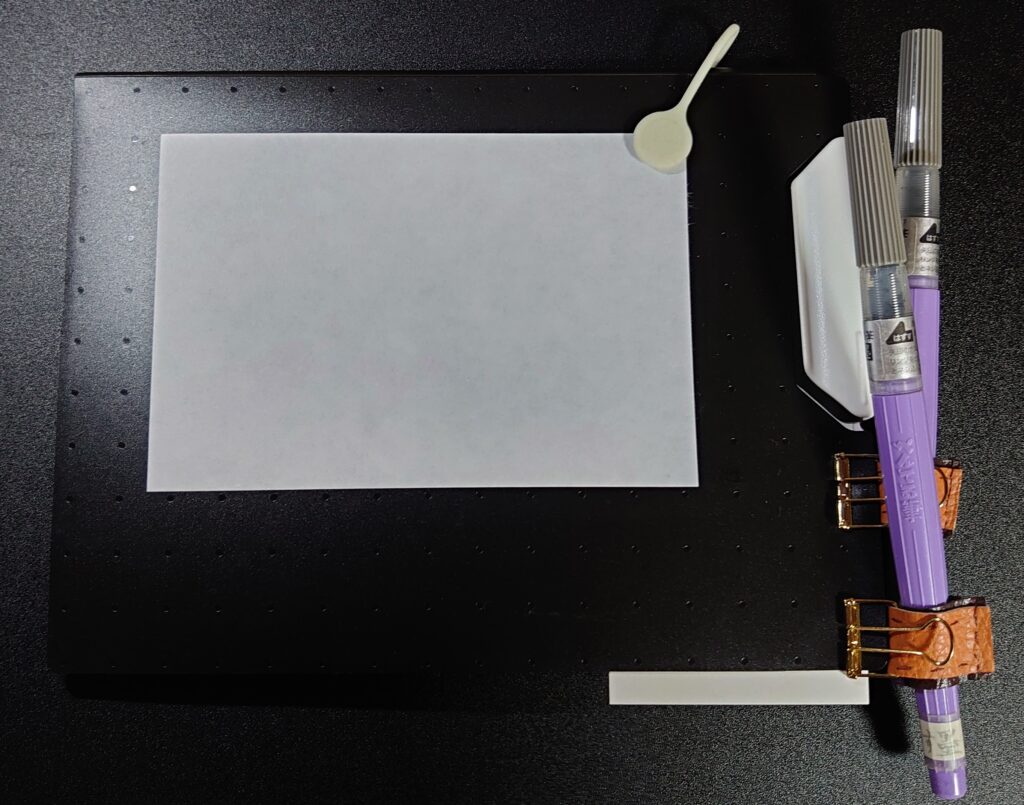

実際に描く時のバインダーは↓こんな感じです。

水墨画風で描く場合は筆ペンを複数本使う為、自前のクリップを使います。

時間がかかると重たくなるので、結局ポケットで出し入れすることも多いです。

家での作業

基本的に外での作業で完成です。

必要があれば少し修正はします。

補足

筆ペンでのスケッチについての注意点などを記載します。

一部は筆ペンに限らずスケッチ全般に関わる内容も含みます。

持ち方

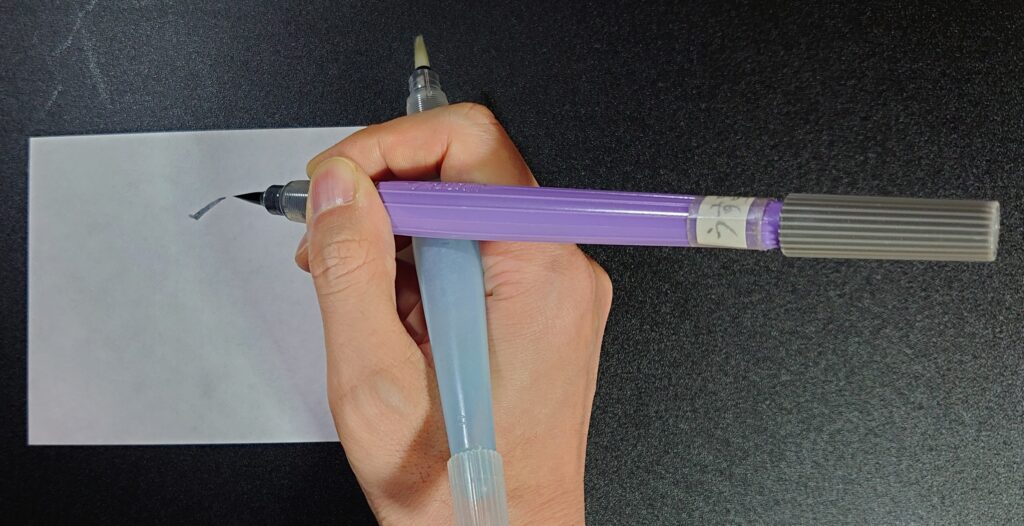

ぼかしがら描く場合は2本同時の持ち方を覚えると作業がやりやすくなります。

筆を入れ替えるのに慣れは必要ですが、慣れれば便利です。

乾燥対策

しばらく描いているとペン先が乾燥していきます。

乾燥すると、かすれたり、細い線が描けなくなる為、結構重要です。

この対策として水用のミニボトルを持っていきます。

ティッシュに含ませて筆先を拭いて使います。

水を入れておくと水筆にも使えます。

ただ、水を入れ忘れることもしばしば。

汚れ注意

墨なので手や服が汚れる危険があります。

キャップが固いので開け閉めの時に注意が必要です。

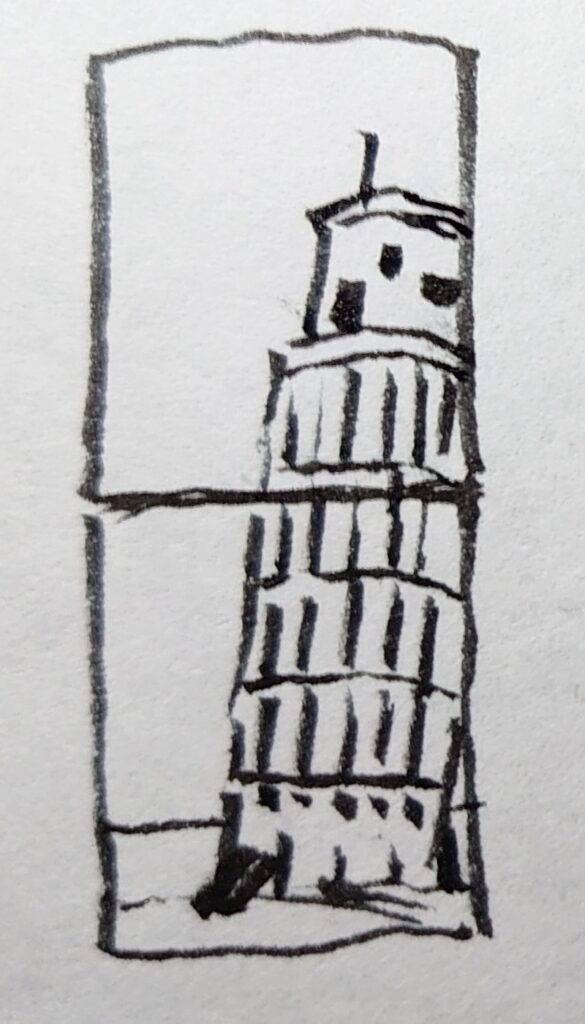

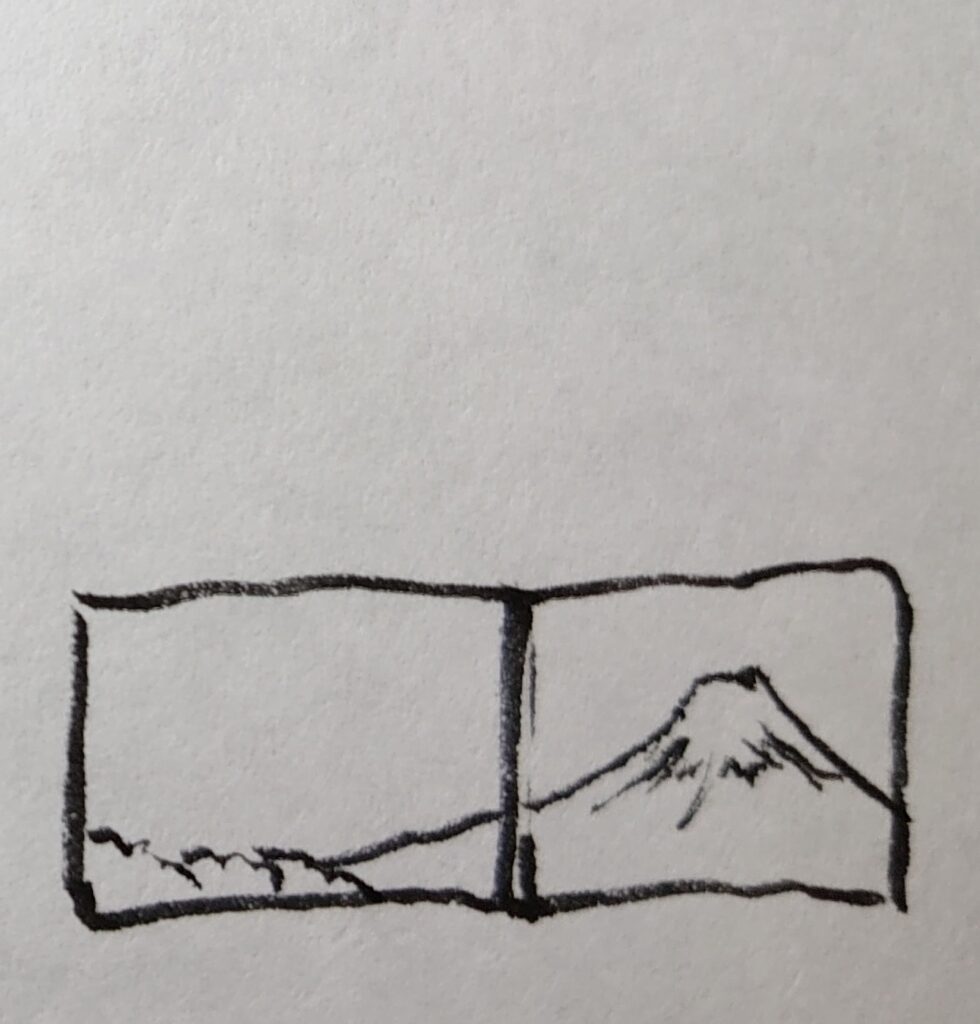

紙の組み合わせ

はがきサイズの紙を使うと基本的に小さいです。

建物を描こうとすると構図が難しい場合があります。

縦横比が似てればいいですが、縦長や横長の絵を描きたい場合に余白とのバランスが悪くなります。

そんな時は紙をつなげて使います。

<縦向き縦並び>

縦長の場合。塔など。

<横向き縦並び>

縦横比はほぼ変わらないため、大きい画面で少し細かく描きたい場合など。

<横向き横並び>

パノラマ風に描きたい場合。山や橋など。

描く対象に合わせて画面が広く使え、不要な余白を作らずに済みます。

ナツメの場合、つなげる時の固定用にマスキングテープの一部をバインダーの中に貼っています。

紙のサイズを大きくできるので、細かい部分を描き込みたい場合にも有効です。

指への負担

時間がかかると紙(バインダー or ノート)を持っている方の指が痛くなります。

今度、スマホ用のフックを試してみます。

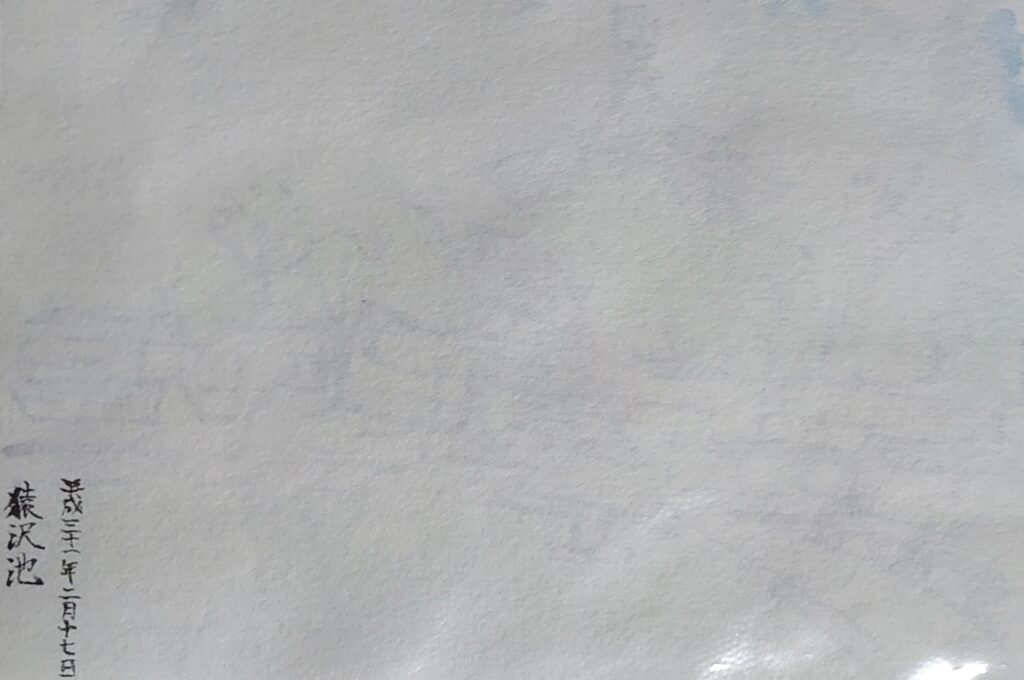

作品情報の記載

裏側に日付とタイトル(主に場所名)を記載します。

色を塗るのが後日になった場合は日付を2つ書いてます。

ぺんてるの筆ペン(すき穂)を使ってます。

試しに買って絵用には使わなかったので、何となく文字用に使ってます。

毛先が柔らかめかな。

こちらでもスケッチはできますが、どこでも手に入りやすいという理由で極細(水色キャップ)と顔料インクのものを使ってます。

情報を書くことは記録と、気持ち的なけじめにもなります。

舞台は、終わらせないとな。

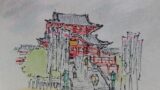

使用例

風景画

<筆ペンと顔彩で彩色した例>

<筆ペンと水筆で水墨画風の例>

筆ペンを使った記事は下記になります。

まとめ

筆ペンのスケッチはお勧め、ということではないです。

なんか格好良さそうだから、それだけで始めて続けています。

筆ペンは慣れが必要なので鉛筆やボールペンの方が描きやすいです。

最初は水彩画のスケッチがお勧めです。

本やネットでも情報が多いです。

画材は沢山あるので気になったもので色々使ってみるのがいいと思います。

以上

コメント