京都の相国寺にある承天閣美術館の感想です。

入口で靴を脱ぐ珍しい美術館です。

足元が楽になるので、よりリラックスして鑑賞できるのが良いです。

概要

| 展覧会 | 期間 |

|---|---|

| [企画展] 若冲と応挙 | 2023/09/10 ~ 2024/01/28 Ⅰ期:23/09/10~23/11/12 Ⅱ期:23/11/19~24/01/28 |

相国寺所蔵の伊藤若冲と円山応挙の作品に関する企画展です。

二期の構成になっており、Ⅰ期が応挙、Ⅱ期が若冲がメインになっています。

- 第一章 相国寺と若冲

見所:「動植綵絵」、「釈迦三尊像」 - 第二章 若冲の画技

見所:「鹿苑寺大書院障壁画」※Ⅱ期 - 第三章 応挙の画技

見所:「七難七福図巻」※Ⅰ期

館内の窓には若冲の鶏が貼ってありました。

6月の「観音懺法」と呼ばれる行事で実際に掛けられている様子が紹介されています。

本尊は明兆の「白衣観音」で、両側に若冲の「釈迦三尊像」から文殊菩薩像、普賢菩薩像、そして、「動植綵絵」が周囲を囲んでいます。

巡回展

・なし

感想

「動植綵絵(コロタイプ複製)」の全三十幅が揃っているので見応えがあります。

全部が細かいので見るたびに新たな発見があります。

ジブリ映画みたいに長く楽しめます。

展示されている「動植綵絵」は2006年から6年かけて作成された複製品です。

複製品と言うとちょっと下に見がちですが、侮ってはいけません。

知らなければ殆どの人は気付かないと思います。

展示はガラス越しなので、全くわかりません。

単眼鏡を使ってますが、よく見れば胡粉の厚みが無いかな、くらいしか言えないです。

まぁ、わかる人にはわかるとは思います。

いずれにせよ、複製=マイナスだと思わず、楽しんだもの勝ちだと思います。

・コロタイプ

フランスで生まれた写真印刷の一種。

手間がかかるが精密な表現が可能で、コロタイプインクという特殊なインキにより、耐久性も高くなっている。

下記は動植綵絵の複製を行った便利堂コロタイプ工房の解説です。

Ⅰ期とⅡ期で見どころが変わるので、おそらくⅡ期も行きます。

[2023/12/17 追記]

Ⅱ期を見てきました。

残酷な画は無かったので、

伊藤若冲|動植綵絵(コロタイプ複製)【落書】

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 右五 右八 右十五 | 伊藤若冲 | 動植綵絵「蓮池遊魚図」 動植綵絵「紫陽花双鶏図」 動植綵絵「群漁図(蛸)」 | 1761-1765 | 通期 | 第1章 相国寺と若冲 |

| 左五 | 伊藤若冲 | 動植綵絵「秋塘群雀図」 | 1757-1760 | 通期 | 第1章 相国寺と若冲 |

<蓮池遊魚図/秋塘群雀図>

「動植綵絵」は15幅ずつの対になっています。

「蓮池遊魚図」と「秋塘群雀図」が対になっており、生き物の群れが描かれていて、1匹(羽)だけ違うという共通点があります。

「蓮池遊魚図」では1匹だけ熱帯魚のように綺麗な魚がいます。

調べてみるとオイカワという淡水魚でした。

上の9匹は鮎のようです。

オイカワは普段から綺麗な色をしているわけではなく、夏の繁殖期にのみ「婚姻色」と呼ばれる色になるようです。

「秋塘群雀図」では1羽だけ白い雀がいます。

普通の雀が71羽で、合計72羽です。

薄っすら黄色の部分があるので、裏彩色で金色を塗っていそうです。

・裏彩色

絹の裏から色を塗り、微妙な色表現をする技法。

白い雀は見たことないですが、突然変異だとありえるようです。

<群漁図(蛸)/紫陽花双鶏図>

全体的にユーモアはありますが、アンコウ(?)が特に愛嬌を感じたので描いてみました。

あと、紫陽花双鶏図は好きな画ですが、よく見ると右側にいる鶏の目の下半分が剥落しているように見えます。

当り前ですが、高精細の印刷だからそこも実物のままなんですね。

伊藤若冲|中鶏左右梅図

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 14 | 伊藤若冲 | 中鶏左右梅図 | 1789 | Ⅰ期 | 第一章 相国寺と若冲 |

左右の梅はどちらも折れて途中までしかない。

虫食いの葉など、不完全なものを描く若冲らしい作品だと思った。

西洋画で言う「ヴァニタス(空虚、空しさ)」かな。

伊藤若冲|群鶏蔬菜図押絵貼屏風【落書】

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 伊藤若冲 | 群鶏蔬菜図押絵貼屏風 | 江戸時代 | Ⅱ期 | 第一章 相国寺と若冲 |

鶏と野菜を描いた水墨画の屏風です。

若冲にはよくある絵ですが、真後ろから見た鶏は他ではあまり見ないですね。

円山応挙/祐常|七難七福図巻

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 18 | 円山応挙 | 七難七福図巻 天災巻、人災巻、福寿巻 | 1768 | Ⅰ期 | 第三章 応挙の画技 |

| 18 | 円山応挙 | 七難七福図巻 画稿 | 江戸時代 | Ⅰ期 | 第三章 応挙の画技 |

| 18 | 祐常 | 七難七福図巻 下絵 | 江戸時代 | Ⅰ期 | 第三章 応挙の画技 |

人災巻で残酷なシーンが多かったです。

特に牛引きの刑では血の赤が鮮やかで、見ていて怖かったです。

画稿の中にも同じ場面が描かれてましたが、やはり色が有るのと無いのでは全く違いますね。

福寿巻で献上品と思われる箱に「諸白」という字が書いてあり、知らなかったのですが、お酒でした。

・円満院祐常(1723-1773)

二条家に生まれて、後に出家し、近江(滋賀)の円満院の大僧正となる。

円山応挙の才能を早くから見出し、援助する。

応挙の草創期にあたるこの頃を「円満院時代」とも言う。

自身も応挙から絵を学んだ。

どこかのコメントで、「難は民衆で、福は貴族が描かれている」といった意見がありました。

言われてみればそうだった気がします。

祐常は良いとこの出なので、民衆の幸福が想像できなかったかも。

民衆の幸福は願っていたんだとは思いますが、貴族の裕福な暮らし以外の幸福を知らなかったのかもしれません。

祐常|萬誌【落書】

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 19 | 祐常 | 萬誌(丹頂) | 江戸時代(1767) | Ⅰ期 | 第三章 応挙の画技 |

祐常が日常の出来事を記した雑記帳のようなもの。

円山応挙に関する記載もあり、貴重な資料になっています。

中には画(スケッチ)も残されており、展示されているのは丹頂鶴の画でした。

体の部位ごとで説明付きで書かれていました。

時々見かける画家のスケッチ帳のような感じでした。

円山応瑞|朝顔狗子図【落書】

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 27 | 円山応瑞 | 朝顔狗子図 | 江戸時代 | Ⅱ期 | 第三章 応挙の画技 |

応挙の仔犬かと思ったら、長男の応瑞でした。

しっかり受け継いでますね。

よく見るとまつ毛も描いてました。

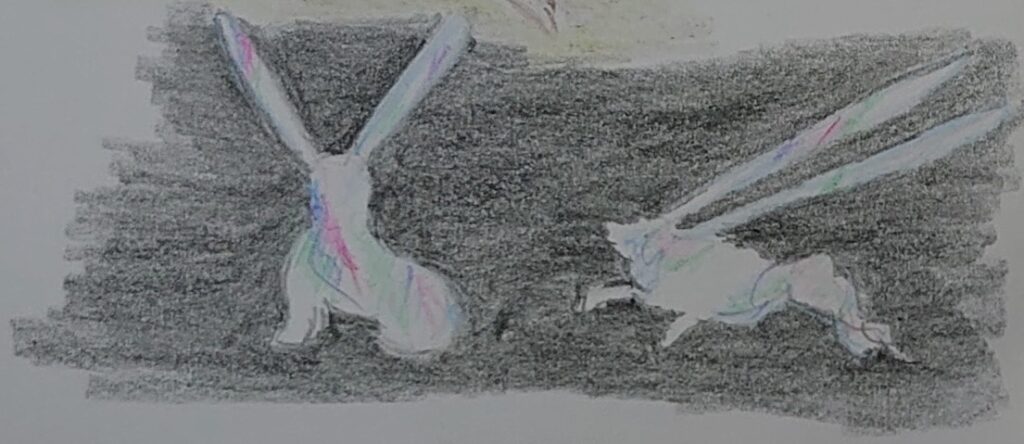

萩兎蒔絵茶箱【落書】

| No | 作家名 | 作品名 | 年 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 31 | – | 萩兎蒔絵茶箱 | 江戸時代 | 通期 | 第三章 応挙の画技 |

耳が長過ぎ!

螺鈿で兎のシルエットが描かれているのですが、斬新なデザインです。

何故こんなに長くなったのだろうか。

丁度いい形の螺鈿があったのかな?

以上

コメント