京都にある霊山歴史館の企画展です。

幕末好きなら必見の場所です。

概要

| 展覧会 | 期間 |

|---|---|

| [特別展] 錦絵に見る幕末の世相 | 2025/01/22 ~ 2025/05/11 第1期:01/22~03/30 第2期:04/01~05/11 |

| [常設展] | – |

幕末、明治維新に関する資料を収集し、展示を行う施設です。

内容が限定的なので、一部の歴史好きが見に来ている感じでした。

場所的には三年坂(産寧坂)近くで周りは観光客が沢山いますが、ここはゆっくり見れるので穴場のスポットです。

- 企画展(1階)

《前編》幕末の動乱

《後編》幕末・明治維新の激戦 - 常設展(1階、2階)

1階:刀

2階:松下幸之助資料、幕末関連のパネルや資料

入ると目の前に大きな書があります。

書道家の杭迫柏樹氏に書かれた「至誠通天」です。

孟子の言葉で、吉田松陰が好んで使ったそうです。

「誠を尽くせば天に通ずる」と言った内容です。

吉田松陰自身は維新の前に処刑されたので、その後の維新の内容が吉田松陰の望むようなものだったかはわかりません。

明治維新も言い方を変えれば、国家を転覆させたテロです。

どれだけ「誠」があったのかは正しく検証して欲しい所ではありますが、勝者である新政府側の価値観が根付いているので難しそうです。

感想

三代豊国(国貞)|極暑あそび

| 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 三代豊国(国貞) | 極暑あそび | 1852 |

泳ぎ方に名前があり、右から下記です。

・かえるおよぎ

・雷盆およぎ

・徳利もち立遊

・しゃちほこ立遊

・土左衛門およぎ

船上にいるのは花形役者で、泳いでいるのは脇役だそうです。

女連れて新人に余興をさせている状況でしょうか。

実際はわかりませんが、役者の世界は厳しそうです。

月岡芳年|下鳥羽合戦図

| 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 月岡芳年 | 下鳥羽合戦図 | 1874 |

火と血の赤が鮮烈で生々しいと思ったら芳年でした。

流石、「血みどろ絵(無惨絵)」で有名な芳年です。

血みどろの代表作「英名二十八衆句」が1867年なので、もう描き慣れてますね。

河鍋暁斎|東台戦争落去之図

| 作家名 | 作品名 | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 河鍋暁斎 | 東台戦争落去之図 | 1868 |

1868年の上野戦争を戦争を描いたものです。

5月15日のたった一日の戦いでしたが、翌日、写生にでかけたそうです。

そして、同年には出版しているので行動が早いです。

それだけ暁斎にとっても大きな出来事だったとも言えますね。

感想(常設展)

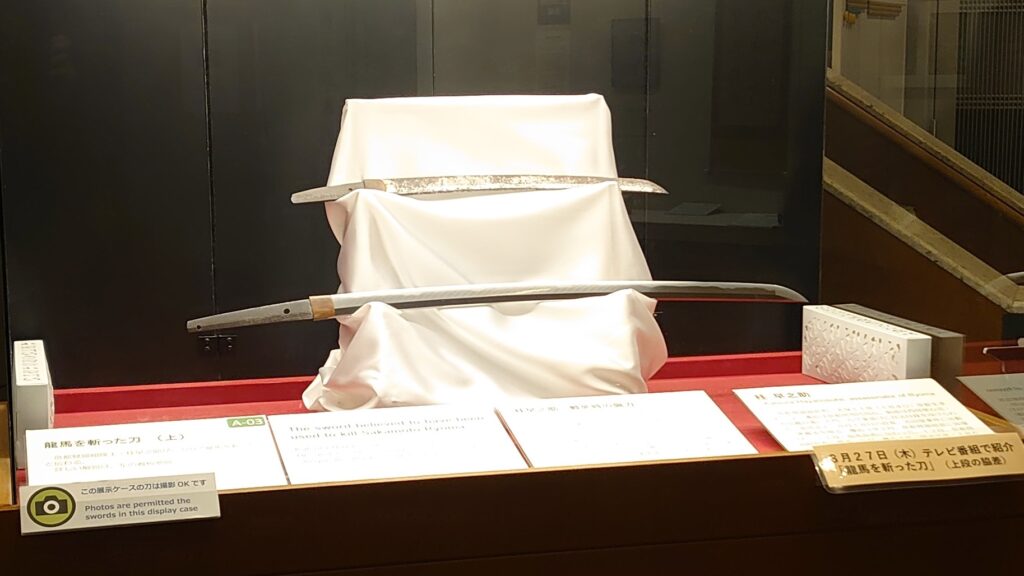

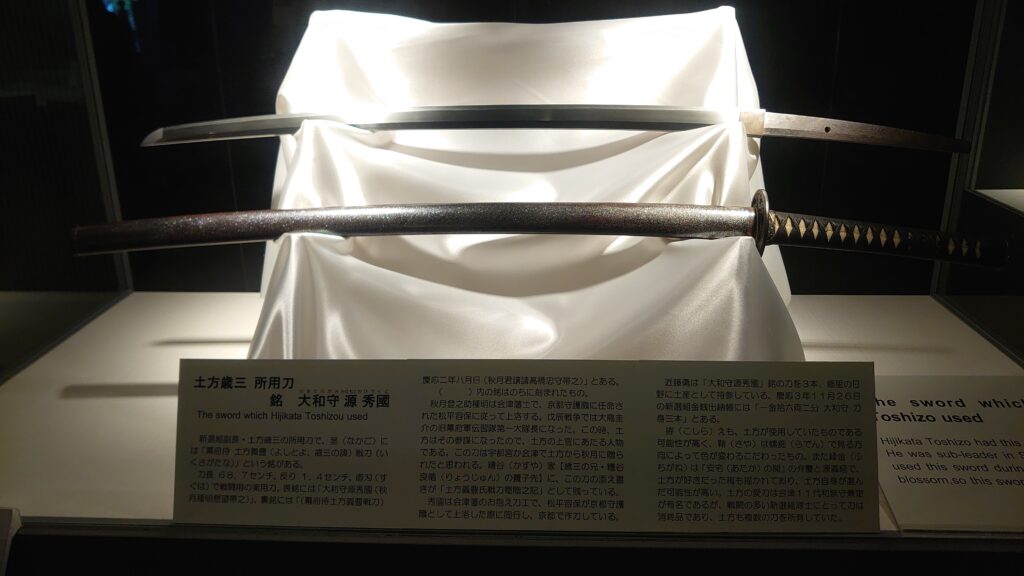

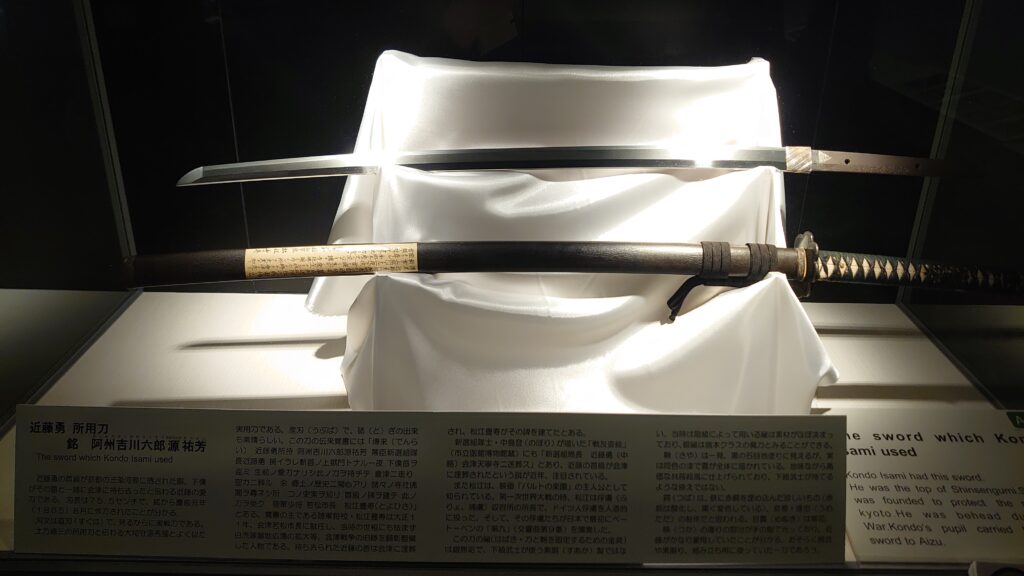

刀(1階)

| 銘 | 年 | 使用者 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 脇差 越後守包貞 越前国住人兼則 | – | 桂早之助 | 龍馬を斬った刀 鳥羽伏見の戦いで戦死した時の佩刀 |

| 大和守源秀國 | 1866 | 土方歳三 | ー |

| 阿州吉川六郎源祐芳 | 1865 | 近藤勇 | ー |

坂本龍馬を斬ったと言われる刀です。

坂本龍馬の刀は京都国立博物館で所蔵されていて、今年見たので感慨深いです。

池田屋事件(1864)の後、大政奉還(1867)の前に作られた刀のようです。

新選組が一番充実していた時期かもしれません。

刀(2階)

2階にも刀がありました。

時々入替はしてそうです。

以上

コメント